ハムスターのストレスの報告です。病気になったり時には突然死んでしまったりする原因にストレスが考えられます。

ハムスターのストレス 研究報告

ハムスターは、か弱い、病気になりやすい、臆病だ、などと表現されます。しかしこれは、ペットのハムスターに対する一般的な表現です。

野生のハムスターは決して臆病なんかではないことが、自由な環境に生活させたハムスターを詳しく観察することで確認することが出来ます。

自分たちを食べようとする敵だらけの原野で子孫を繁栄させている現実があるのが、勇敢に逞しく生き抜いている何よりの証です。

そのようなハムスターがか弱く病気になりやすいとか、ときには突然死する主な原因が、ペットとしての飼育環境で受けるストレスにあることは容易に推測できます。

このページは、ハムスターのストレスの解明と、ストレスの消化方法についてのご案内です。

飼育環境のストレスさえ無くしてあげれば、野生のハムスターと同じように健康に生活できることが証明できた、ハムスターの飼い方ハムスターの飼い方が完成しました。

≪目次≫

§Ⅰ ハムスターならではの強いストレスが発生する仕組み。

巣穴の外のハムスター

採餌活動などでハムスターが巣穴の外に出ている間は、いつ敵が現れるか?見つかる前に敵を見つけて、身を隠さなければ食べられてしまう、まさに命がけの、高度な警戒心を途切れることなく維持する緊張状態が続きます。これはとても強いストレスになります。

巣穴の中のハムスター

ハムスターはこのストレスを、巣穴の中でリラックスすることで消化し心身ののバランスを保っています。もし巣穴が無かったら、ストレスが鬱積して病気になってしまうでしょう。

● ハムスターは巣穴から出て活動するときには、必ず、高度な警戒態勢を取ります。

↑ 野外で警戒中のハムスター

夜に、広い野原に放したハムスターの行動を観察すると、高度な警戒態勢をとっているのがその表情から読み取れます。

●食物連鎖の最下層にいるハムスター

ハムスターは哺乳動物として、食物連鎖の最下層にいます。

ハムスターを食べ物として狙っている猛禽類やキツネなどの敵が沢山います。

ハムスターは貴重な食べ物ですから、彼らも必死です。

ハムスターはもっぱら食べられる側です。

●高性能の警戒態勢を備えている

戦う武器を何も持たないハムスターは、敵に見つかれば、襲われて、食べられてしまいます。

先に敵を察知して、隠れるという警戒態勢が高性能であることが解ります。

なぜなら、食べ尽くされて絶滅することなく、子孫を確実に残して、繁栄しているのですから、この警戒態勢が高性能である何よりの証です。

●自然界のハムスターの生活環境は過酷

ハムスターは安全な地下の巣穴を住み家にして生活している夜行性の動物です。

食べ物を集めるために、巣穴から出て、危険な原野を駆け回ります。

食い溜めができないハムスターは、常に食べ続けなければならないために、巣穴の中で餓死しないように、沢山の食べ物を巣に持ち帰らなければなりません。

そのために頬袋があります。

冬眠をしないハムスターは、秋の終わりまでに冬の間の食料を更に大量に集めなければなりません。敵に食べられないよう警戒しながら、餓死しないための採餌活動は、危険で命がけです。

●高度な警戒態勢⇒高い緊張の連続⇒強いストレス

↑ 地上で活動しているときは、一時の油断・気の緩みが死につながる真剣勝負の連続です。

野原に放したハムスターからは、最大級の緊張状態で警戒態勢をとる野生の本能がほとばしるように感じ取れます。

この高性能の警戒態勢は、ハムスターとしての本能と習性ですので、外に出ているときには、必ず働いていて、一瞬の気の緩みで命を失うから、緊張の連続です。

もし、ハムスターの心拍数や血圧を測り知ることが出来たとすれば、寝床で 安眠・熟睡しているときと比べて相当なストレス状態であることが実証できることでしょう。

● ストレスを消化できる自然の仕組み

自然界のハムスターがこの強いストレスで病気になって絶滅しないのは、地下の巣穴の中の安全な家があるからです。外で受けたストレスを家でリラックスすることで調和し、消化して、心のバランスを保っているからに違いありません。

§Ⅱ.ペットのハムスターにも起きる、自然界の時の強いストレス

ペットのハムスターにも、自然界と同じ警戒態勢を維持するためのストレスが発生します。ハムスターにとっては、ペットになったということが理解できませんから、巣穴から出ている時の野生のままの警戒心を持ち続けます。したがって、野生の時と同じストレスを感じます。

§Ⅲ.飼育環境だから鬱積するストレス

● ペットのハムスターには、巣穴が無かった

自然界のハムスターは、巣穴の外で活動する際のストレスを、安全な巣穴の中の寝床で安眠・熟睡することで消化しています。ところが、これまでのペットの飼育環境には、ハムスターに安眠・熟睡させる機能がありませんでした。

ハムスターの家を与えれば良いと考えていたからです。

● 本当のハムスターの家でなかった ハムスターの家?

一般にハムスターの家と言われている物の構造は、● 大きな入り口がある。

● 一部屋だけの家。

です。

雪国の「かまくら」を小さくしたような構造、犬小屋か、小鳥の巣箱のような構造のハムスターの家が、自然界のハムスターの家の構造からかけ離れていることは、明らかです。

自然界のハムスターの家の構造は、

● 地面に小さく開いた入口。

● 地下に続く狭い通路。

● 通路の先の複数の部屋。

です。

複数の部屋の一つを寝室にしてそこで安眠・熟睡します。

本当のハムスターの家については、ハムスターの家 地下型の巣箱で詳細に説明しています。

●ストレスが鬱積してしまう環境

これまで、ハムスターを飼っていた環境では、ハムスターのストレスを解消する仕組みが無かったことが解ります。ストレスを消化するための安眠・熟睡できる安全な寝室の家が無買ったからです。消化できないこのストレスが、ペットのハムスターが病気になる最も大きな原因だと推測できます。

§Ⅳ.その他のストレス源

ペットのハムスターには、前項の警戒心によるストレス以外にも、ペットならではの幾つかのストレス源があることが解ります。1.食べ物が足りないと感じるストレス

2.巣材が無いストレス

3.人との関わりによるストレス

4.周囲の環境(温度・縄張り・猫などの存在・など)によるストレス

§Ⅴ.ハムスターのストレスの症状

ペットのハムスターが病気になったり、時には突然死んでしまったりするのは?ストレスが原因ではないかと思われる場合が多いです。

ハムスターの脱毛や粘膜の炎症や消化器系の病気の大部分はストレスを抱えた人間の場合に酷似しているので、これらもストレスが原因ではないかと感じています。いずれにしても病気の診断は獣医さんにお願いをしますが、これまでの飼育経験と、皆様から頂く数多くの情報から、ストレスが原因と思われるハムスターの行動を以下にまとめました。

ストレスの症状は以下のように段階的にハムスターの行動に現れます。

● 初期の段階

●金網を齧り続ける奇行が見られます。●天井の金網を雲梯の様に渡る行動が見られます。

●よじ登れないのに、ケースの壁をよじ登り続けるような奇行が見られます。

●以上のような一見意味の無い反復行動を一心に続ける行動が見られたら、ストレス発症の第一段階で危険信号です。

これらの行動の動機は、脱走です。

家が無い、食べ物が少ない、巣材が無いなどから、ここで生活することが出来ないと判断したハムスターは、他のもっと良い場所を求めて、必死になって脱走しようとする行動です。

もし脱走できれば、ここには戻ってきません。脱走については、ハムスターの脱走をご覧ください。

旧来からのハムスターの飼い方では、脱走させない注意を皆さんに促していますから、ハムスターは逃げ出すことが出来ません。

ハムスターが逃げ出したくなる原因を解決してあげずに、逃げ出さない工夫に注力する飼い方は、ハムスターに害になるだけです←【問題提起をいたします】この問題は、環境エンリッチメントと言う考え方の対象になります。

● ストレスが鬱積した段階

いつまでも逃げ出すことが出来ずに、ハムスターにはストレスが益々鬱積してきます。心身ともにストレスに蝕まれてきます。

● 進行した段階

●人を、血が出るほどに噛みます。噛み方は指にぶら下がるほどの場合もあります。この時のハムスターの詳しい行動は、噛むハムスターで説明しています。

また、

旧来の飼い方をしている方のサイト情報には、

●偏食・過食の情報と

●肥満の情報が見られます。

● 危険な段階

●毛が抜ける症状や皮膚病が現れます。●口の周り、目の周りなどに炎症が現れます。

また、消化器や皮膚などの病気・細菌・寄生虫などに対する抵抗力が低下すると言われています。

● 最も危険な段階

●毛艶が見て分かるほどに悪くなります。●下痢の症状が現れます。

【お願い】ハムスターの病気については、ストレスが原因ではないものもあります。 獣医さんの診断に従ってください。

● 改善・対処方法

これらのストレス兆候は、良く観察していれば、どなたにも、 初期の段階で気づくことができます。ストレスが原因と思われる突然死も、初期の段階で気づいてあげて対処すれば防ぐことが出来るはずです。

いずれの症状も、迅速に対処してあげれば、早い回復が見込めます。

これらストレスの問題を解決するために開発した飼い方が、巣穴の下にハムスターの家となる地下型の巣箱を使用した飼い方です。

飼育ケージに地下の生活環境=家を整えてあげて、ハムスターが安眠・熟睡できるようにして、 心のバランスを保たせてあげます。飼育ケージに地下の生活環境=家を整えてあげさえすれば、ハムスターはストレスを自分で消化することができます。

地下型の巣箱で安眠・熟睡させてあげることがストレス解消になります。

§Ⅵ.ストレスの解消方法は自然界と同じ

● 自然界に似た巣穴の家があれば良い

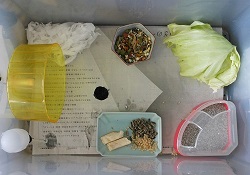

飼育セットの底に穴を開けて、その穴を巣穴に見立てて、巣穴の下に、ハムスターの家を置いてあげるだけで、ストレス問題の全てが見事に解決します。

↑ 飼育セットの床に小さく開いた巣穴が、ハムスターのストレスを解消します。

↑ ハムスターの家地下型の巣箱です。

● 狭い入り口。

● 狭い通路。

● 通路の先の複数の部屋。

この部屋を『遮光布』で地下の巣穴のように真っ暗にしてあげます。

ハムスターは、自然界と同じように、この家の中で、安眠・熟睡して、自分でストレスを消化します。

↑ ハムスターのストレス消火活動。

地下型の巣箱をもらったハムスターは、すぐに巣穴の三大習性の行動を開始して、写真のように暖かい寝床の寝室を作り、そこで安眠・熟睡して、ストレスを消化します。

● 家を持ったハムスターは、心身ともに健康になります。

このことは、人が、通勤や会社の緊張状態の中でストレスを溜めても、家に帰ってリラックスし、 温かい寝床で安眠・熟睡してストレスを解消して、元気に朝を迎える、という生活パターンと同じだと推測できます。安全な巣穴の中に入れば安心してリラックスできるのは、家に帰って安心する人間と同じです。

● とっても仲良くなれるハムスターになります。

心身共に健康なハムスターは、皆さんととても仲良くなることが出来ます。 それは、ストレスの無いハムスターの心には、余裕が出来て、ハムスターがもともと持っているとても強い好奇心が顕在化して、その好奇心を皆さんに向けるからです。§Ⅶ.警戒のストレス以外のストレスの解消方法

ペットのハムスターのストレスには、この他に下記の幾つかのストレス源があります。1.食料貯蔵量不足によるストレス

2.巣材が不足するストレス

3.人との関わりによるストレス

4.飼育環境(温度・縄張り・猫などの存在・など)によるストレス

1.食料貯蔵量不足によるストレス

食べ物不足のストレスはとても危険です。

● ハムスターが必要とする、食べ物の三つの在り方。①巣穴の外に、今食べる食べ物があること。

②巣穴の外に、次(約1時間後)に食べる食べ物があること。

③巣穴の中に、貯蔵した十分な量の食べ物があること。

ハムスターは犬の様に食い貯めができません。胃が小さいからです。小さい胃は食べたものを短時間で消化しますから、消化したら食べなければなりません。寝ていても時間が来ると起きだして食べるのが観察できます。

いつも食べているように見えるのは、特別な消化システムだからです。

● 肥満にならないようにということで、与える量と質を制限する給餌方法は、※、ハムスターに、食べ物が足りないと言うとても強い不安を生じさせます。

そしてこの不安がストレスとして鬱積します。

●この時のハムスターが脱走行動を起こすのは、今居る環境は食糧不足なので、食べ物が豊富にある他の環境を求めて出て行こうとする行動です。

●同時にみられるストレス行動として、血が出るほど噛みつく行動もこの時のハムスターに見られる典型的なストレス症状です。

※このホームページではハムスターの肥満対策に食事制限をする給餌方法を用いません。

●ハムスターが持っている【必要なものを必要なだけ食べる】という【本能と習性】を発揮させて、ハムスターを健康に飼う方法です。

この項の詳細は、ハムスターの肥満をご覧ください。

2.巣材が不足するストレス

● ハムスターは、寝室を持ちます。● 巣材を使って、夏は夏布団のように、冬は暖かい冬布団のように上手に寝床を作ります。

十分に巣材が無ければ、とくに冬はパニックになります。寝室はあるけれど冬用の寝具が無い時の人間と同じです。

ハムスターには、食べ物と巣材は品切れが無いようにしてあげましょう。

詳しくはハムスターの巣材をご覧ください。

3.人との関わりによるストレス

ハムスターに優しく接することは言うまでもありません。警戒させてしまえば、当然ストレスになります。

お世話のし過ぎもストレスになります。

●仲良くなるためにとても大切なことがあります。

ハムスターと初対面の時に怖がらせないことです。

詳しくは、ハムスターの気持ちと関わらないでくださいでご案内しています

4.飼育環境 温度・縄張り・猫などの存在・などによるストレス

温度は特に暑さ対策が必要です。ハムスターは寒いと感じれば自分で暖かい寝床を作る能力があります。しかし、暑さに対しては、ひたすら我慢するかありません暑さはストレスになり、体調を損なう原因になります。

縄張りは、複数飼いによる弊害があります。

猫などは天敵になります。

いずれの場合も、ハムスターの家に地下型の巣箱を使用する飼い方で解決します。

≪参照ページのご案内≫

●ハムスターの飼い方

〔文責〕

この項に記載した内容は、当地下型の巣箱のホームページの管理者が実名のもとに責任を持って記載したものです。

高品質の情報を、ハムスターの飼育者に、読者の皆様に、提供するために、

この項の信頼性をさらに高めるために、

動物学など専門的立場の方の検証をいただけると光栄です。

〔転載可〕

2009年12月末日現在、 2018年1月改訂 ハムスターのストレスに関して本項記載の内容に類した文書を、ホームページ、書籍、論文などに見つけることが出来ませんでした。

ハムスターの飼育環境の向上のために、ハムスターを健康に飼育するために、転載していただくことを可といたします。

●【ストレスに着目していただいているサイトの管理者様にお礼申し上げます】

最近は、ハムスターのストレスに着目したサイトが多くなりました。ペットのハムスターを心身共に健康に飼ってあげる為には、ストレスに着目することがとても重要であることが広く知られることは、何よりも、ペットの幸せにつながることです。ありがとうございます。引き続きよろしくお願い申し上げます。

2018年2月6日 入澤二郎